Unter dem Titel „Freyheit und Aufstand – Zur politischen Philosophie der Bauernkriege“ findet am 12. und 13. Dezember 2025 eine Tagung an der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg statt. Sie wird mitorganisiert von Philipp Schink, Co-Leiter unseres Teilprojektes aus der Philosophie. Philipp ist außerdem mit einem Vortrag am Start, mit dem Titel „Volle Köpfe, leere Mägen. Natur, Freiheit, moralische Ökonomie.“, und auch Tilo Wesche, ebenfalls Mitglied der Forschungsgruppe, gestaltet die Tagung mit.

Die beiden zentralen Elemente – Freyheit und Aufstand – werden aus der Sicht sowohl der politischen Theorie und Philosophie als auch der Bewegungs- und Aufstandsforschung beleuchtet, die sicherlich auch interessante Schnittstellen und Fragen nach Freiwilligkeit aufwerfen können. Interessierte sind herzlich eingeladen, in Oldenburg an der Tagung teilzunehmen. Das genaue Programm finden Sie gleich hier und bei Fragen sprechen sie gerne Philipp Schink an.

Programm und Ablauf der Tagung

Freitag, 12. Dezember 2025

14:00 – 14:40: Eva Weiler (Duisburg-Essen): Natur, Freyheyt, Gewalt

14:45 – 15:25: Thomas Telios (St. Gallen): Unter dem Regenbogen oder Utopie als Freyheit. Des gemeinen Mannes gemeine Utopien.

15:30 – 16:10: Tilo Wesche (Oldenburg): Die Bedeutung von Rache im Bauernkrieg

Pause

16:30 – 17:10: Kolja Möller (Frankfurt): Die Bauernkriege und die frühen Kämpfe um Volkssouveränität

17:15 – 17:55: Simon Pistor (St. Gallen): Zur politischen Theorie der Memminger Zwölf Artikel. Freyheit, Göttliches Recht und proto-republikanische Praxis

Samstag, 13. Dezember 2025

09:00 – 09:40: Sebastian Huhnholz (München/Hamburg): Fiskus und Reformation. Politiktheoretischer Gehalt, Vorbilder und Nachahmungen der Zwölf Artikel für die Freyheit

09:45 – 10:25: Philipp Hölzing (Berlin): Die Revolution des aufrechten Gangs. Ernst Bloch und die Bauernkriege

Pause

10:40 – 11:20: Tim Wihl (Erfurt): Ernst Bloch und Dorothee Sölle über Thomas Müntzer

11:25 – 12:05: Dr. Alexander Neupert-Doppler (Karlsruhe): Gaismairs Utopie der bäuerlichen Republik – zwischen Reformation, Revolution und Transformation

12:10 – 12:50: Jenny Stupka (Berlin): Plündern gegen die Übermacht der herrschenden Ordnungen

Mittagspause

14:00 – 14:40: Jonas Heller (Frankfurt): „Erlöst und erkauft“: Das „Gut“ der Freiheit in der Spannung von Politik und Ökonomie

14:45 – 15:25: Philipp Schink (Oldenburg): Volle Köpfe, leere Mägen. Natur, Freiheit, moralische Ökonomie.

15:30 – 16:10: Andreas Niederberger/Christopher Tölle (Duisburg-Essen): Bauernkrieg als Widerstand gegen die Ökonomisierung der Herrschaft?

17:00 Ende der Tagung

Mehr zum um Thema:

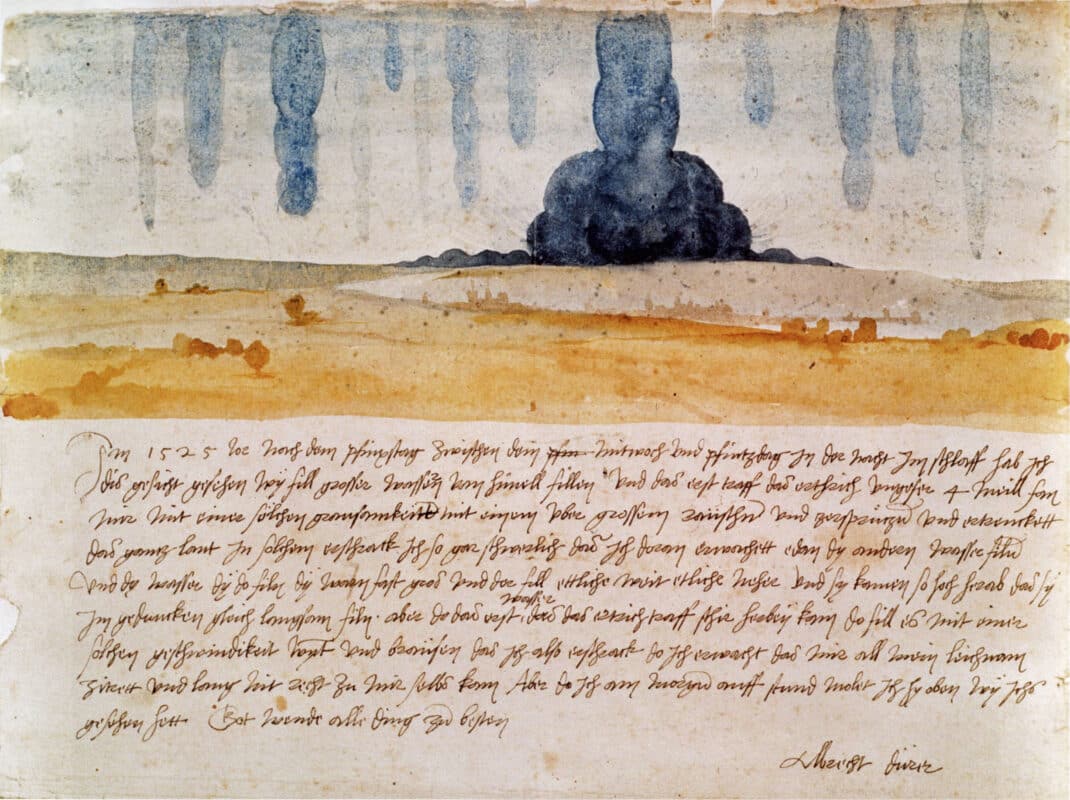

2025 jähren sich die Bauernkriege zum 500. Mal. Diesen stellten die größte Aufstandsbewegung in Europa vor der französischen Revolution dar, und sie erfasste weite Teile der südlichen deutschen Lande. Wie die Historikerin Lyndal Roper in ihrer jüngst erschienenen Aufarbeitung der Geschehnisse aufzeigt, bewegten sich die Aufstandsbewegungen im Umfeld einer Vielzahl von gesellschaftlichen Umbrüchen – die Veränderung von Herrschaftsbeziehungen zwischen Grundherren und Leibeigenen, die Reformation, insbesondere die Delegitimation der katholischen Kirche und die Verbreitung neuartiger Vorstellungen sozialer Ordnung, die Erfindung des Buchdrucks sowie die Veränderungen im Verhältnis von Stadt und Land. Der Maler Werner Tübke hat diese Rahmenbedingungen in seinem Bauernkriegspanorama aus den 1980er Jahren in ihrer Komplexität zum Ausdruck gebracht.

Freilich liegen aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive eine Reihe an Studien zu den Bauernkriegen vor – aus Sicht sowohl der politischen Theorie und Philosophie als auch der Bewegungs- und Aufstandsforschung stellen sich jedoch weitergehende Fragen:

1. Freyheit: Wie genau ist Freiheitsverständnis und -praxis der Aufstandsbewegungen zu fassen? In den einschlägigen Reden von Aufstandsführern wie Thomas Müntzer, Florian Geyer und in Dokumenten und Erklärungen wie den Memminger Artikeln überlagern sich apokalyptische, frührepublikanische und frühsozialistische Motive. Freiheit wird sowohl als Erlösung, als nicht-willkürliche Verrechtlichung von Herrschaftsbeziehungen als auch als sozio-ökonomisches Verteilungsprinzip begriffen. Insbesondere steht das Verhältnis zur Natur und zur Nutzung natürlicher Ressourcen sowie Eigentumsordnung und -verständnis immer wieder im Zentrum. Wie ist dieses Zusammenspiel zu verstehen? Unterscheidet sich die „Freyheit“ von Freiheitsverständnissen anderer Bewegungen des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, etwa vom frühen Republikanismus in den mittel- und oberitalienischen Stadtstaaten oder von den radikalen Flügeln der Aufstandsbewegungen im England des 17. Jahrhunderts? Was passiert mit der Idee und der Praxis von „Freyheit“ nach ihrer brutalen Niederschlagung, wie sickert sie in politischen Entwicklungen der frühen Neuzeit ein?

2. Aufstand: Über den Nachvollzug der historischen Ereignisse hinaus stellt sich die Frage danach, ob sich aus Entstehung, Verlauf und Niederschlagung der Bewegung allgemeinere Thesen zum Scheitern und Gelingen von Aufständen und Revolutionen und der ihnen zentralen Frage der Kooperation ziehen lassen: In welchem Verhältnis standen materielle Interessenslagen, reformatorisches Denken und neuartige Verbreitungsmedien (Schrift/Buchdruck)? Lässt sich die Annahme einer ‚moralischen Ökonomie‘ (E.P. Thompson) auch auf den deutschen Bauernkrieg übertragen? Wie sind Ausbreitung, Teilerfolge und Niederlagen der Bewegung zu erklären? Was ist für die Aufstandsforschung und die politische Theorie aus diesen Einsichten zu lernen? In welchem Verhältnis standen die Ziele der Bewegung zu neuartigen Formen der Solidarität und des gemeinsamen Handelns in „Haufen“ und „Bünden“?