Von Nina Leonhard

Nina Leonhard ist Soziologin und u.a. Projektbereichsleiterin im Forschungsbereich für Militärsoziologie am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.

Wehrdienst: Pflicht und Recht von Staatsbürgerlichkeit

Die Wehrpflicht ist zurück – zumindest ein bisschen: Ende August 2025 legte Verteidigungsminister Boris Pistorius einen Gesetzesentwurf für einen “Neuen Wehrdienst” vor. Der Entwurf sieht vom 1. Juli 2027 an eine für junge Männer verpflichtende Musterung ab dem Geburtsjahrgang 2008 vor. Damit verbunden ist eine – bereits zum Januar 2026 vorgesehene – Abfrage unter allen 18jährigen jedweden Geschlechts zu ihrem Interesse an einem Dienst bei der Bundeswehr. Für junge Männer ist das Ausfüllen eines entsprechenden Fragebogens obligatorisch, für alle anderen freiwillig. Zum Wehrdienst realiter eingezogen werden sollen demnach indes nur diejenigen, die hierfür ihre Bereitschaft bekundet haben.

Um diese Beschränkung des neuen Wehrdienstes auf Freiwilligkeit ist jedoch ein Koalitionsstreit entbrannt. Von Unionsseite wird darauf gedrungen, eine darüber hinaus gehende Verpflichtung junger Menschen für den Fall vorzusehen, dass der mit dem neuen Wehrdienst angestrebte personelle Aufwuchs der Bundeswehr auf Basis freiwilliger Meldungen ausbleiben sollte. Als Beispiel für eine solche selektive Wehrpflicht werden Dänemark oder Schweden angeführt, wo im Fall nicht ausreichender freiwilliger Meldungen zusätzliche Wehrdienstleistende per Losverfahren bestimmt werden können (vgl. hierzu den Überblick bei Werkner 2025). In den Hintergrund gerückt ist dadurch die im Gesetzesvorhaben eingeschriebene Fokussierung des neuen Wehrdienstes auf (junge) Männer. In Anbetracht der Diskussion um eine allgemeine Dienstpflicht respektive ein soziales Pflichtjahr (siehe hierzu eine Beitrag auf dieser Seite von Silke van Dyk und außerdem Werkner 2004 und 2023) schien eine solche geschlechterspezifische Kodierung staatsbürgerlicher (Ver)Pflicht(ung)en bereits überwunden. Sie erfährt nun eine unverhoffte Reaktualisierung. In Teilen ist dies den bestehenden Machtverhältnissen im Deutschen Bundestag geschuldet, da für eine Änderung des für Wehrdienst relevanten Grundgesetzartikels 12a, der für einen verpflichtenden Dienst an der Waffe nur Männer vorsieht, gegenwärtig eine parlamentarische Zweidrittelmehrheit mit den Stimmen von Linkspartei und/oder Alternative für Deutschland (AfD) notwendig wäre.

Aus militärsoziologischer Sicht ist die Frage, wie Streitkräfte ihr Personal rekrutieren, Ausdruck und Element der zivil-militärischen Beziehungen, also der Art und Weise, wie das Militär als Repräsentant und Instrument staatlicher Gewaltsamkeit zivilgesellschaftlich eingebettet ist. Hier geht es um die Frage, wie der bzw. die Einzelne in den staatlichen Herrschaftsapparat involviert ist, aber auch wie dieser kontrolliert werden kann. Für demokratische politische Systeme, die durch freie Wahlen und Gewaltenteilung gekennzeichnet sind, werden gemeinhin zwei Modelle zivil-militärischer Beziehungen unterschieden, die unterschiedliche Vorstellungen von Staatsbürgerlichkeit repräsentieren: In der liberalen Denktradition besteht die zentrale Aufgabe des Staates darin, die Rechte und Freiheiten seiner Bürger*innen zu bewahren. Um sich und seine Bürger*innen vor äußeren Bedrohungen zu schützen, stellt dieser Streitkräfte auf. Eine generelle individuelle Verpflichtung der Bürger*innen zum Militärdienst stellt sich aus liberaler Sicht nicht, sondern erscheint nur im Ausnahmefall gerechtfertigt. Der militärische Prototyp des liberalen Modells ist folglich die Freiwilligenarmee, deren Angehörige als Zeit- und Berufssoldat*innen pars pro toto für die (äußere) Sicherheit des politischen Gemeinwesen Sorge tragen. Nach republikanischer Denktradition ist hingegen die Partizipation der Bürger*innen an allen öffentlichen, das heißt die Bürgerschaft betreffenden Belangen zentral, wozu namentlich Vorkehrungen für deren Verteidigung gehören. Der militärische Prototyp des republikanischen Modells ist demnach die Wehrpflichtarmee respektive Miliz (wie beispielsweise in der Schweiz), in der jeder Staatsbürger und jede Staatsbürgerin – neben einer kleineren Anzahl an Berufssoldat*innen – für eine gewisse Zeit dient.

Mit Blick auf die Frage der demokratischen politischen Kontrolle der Streitkräfte und der Einhegung des durch sie verkörpernden Gewaltpotenzials wird von Befürworter*innen des republikanischen Modells postuliert, dass Wehrpflichtarmeen weniger anfällig für militärischen Machtmissbrauch seien, da die Staatsbürger*innen gemeinschaftlich die Verantwortung für die zur Verteidigung des Staates notwendigen Gewaltmittel trügen. Das liberale Modell habe zwar die Bewahrung individueller Rechte und Freiheiten gegenüber staatlichen Eingriffen im Blick, schweige sich aber über die politische Ausrichtung der Streitkräfte und die Art ihres Einsatzes aus. Der dem vormaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss zugeschriebene Ausspruch, die Wehrpflicht sei “das legitime Kind der Demokratie”, der hierzulande in früheren Debatten um das Für und Wider der Wehrpflicht zuverlässig aufgegriffen wurde, geht auf ebendieses republikanische Ideal des Bürgersoldaten zurück. Und auch das Soldatenleitbild der Bundeswehr – der “Staatsbürger in Uniform” – lässt sich dieser Denkrichtung zuordnen. Demgegenüber warnen die Befürworter*innen des liberalen Modells vor einer Politisierung des Militärs, die die republikanische Gleichsetzung von Staatsbürgertum und Soldatsein mit sich bringe. Gemäß dem Prinzip funktionaler Differenzierung plädieren sie stattdessen für die politische Neutralität einer sich professionell verstehenden und agierenden (Berufs-)Armee.

Der Einfluss der Wehrpflicht auf die Herausbildung moderner Staatlichkeit

Historisch gesehen geht die Wehrpflicht auf die Französische Revolution zurück. Nach der Niederlage gegen die napoleonischen Truppen wurde sie zunächst in Preußen und später im gesamten Deutschen Reich eingeführt. Das mit der Wehrpflicht verbundene Ideal des Bürgersoldaten lässt sich indes bis zur Antike zurückverfolgen. In der antiken Polis waren allerdings nur diejenigen (Männer) zum Waffentragen berechtigt, die die vollen Bürgerrechte besaßen, was Frauen und unfreie Personen von vornherein ausschloss. Im Kontext der Französischen Revolution wurde aus diesem staatsbürgerlichen Recht für wenige eine Pflicht für alle (Männer) und diese Pflicht zur Landesverteidigung an politische Partizipationsrechte gekoppelt, welche auf diese Weise ebenfalls eine Ausweitung erfuhren. Der Dienst in den Streitkräften zog darüber hinaus eine Institutionalisierung von Versorgungsansprüchen nach sich, um die insbesondere mit kriegerischen Auseinandersetzungen verbundenen Kosten sozialpolitisch abzufedern. Vielerorts geht die Entstehung staatlicher Sozialversicherungssysteme daher auf die Versorgung von Veteranen und ihrer Familien respektive Hinterbliebenen zurück.

Die Wehrpflicht war nicht nur ein wichtiger Einflussfaktor für die Herausbildung moderner Staatlichkeit im Allgemeinen, sondern für Nationalstaatlichkeit im Besonderen. Das Heranziehen breiter sozialer Schichten zum obligatorischen Dienst in der Armee brachte umfassende soziale Homogenisierungseffekte mit sich. In Deutschland wurde das Militär ab Mitte des 19. Jahrhunderts insofern zu einer “Schule der Nation”, als der Dienst in den Streitkräften Landes- wie Standesgrenzen überschreitende Sozialisationserfahrungen mit sich brachte, die neben der äußeren auch die innere Nationsbildung beförderte. Als Ort männlicher Vergemeinschaftung, der Frauen explizit ausschloss, trug der verpflichtende Wehrdienst außerdem maßgeblich dazu bei, Geschlechtergrenzen und -identitäten aufrechtzuerhalten und zu bestärken. Auch deshalb ist das Soldatsein und damit verbundene Vorstellungen von einer Pflicht zur Landesverteidigung – allen Gendermainstreamingmaßnahmen zum Trotz – bis heute männlich kodiert, wie dies auch die aktuelle Debatte um den neuen Wehrdienst illustriert.

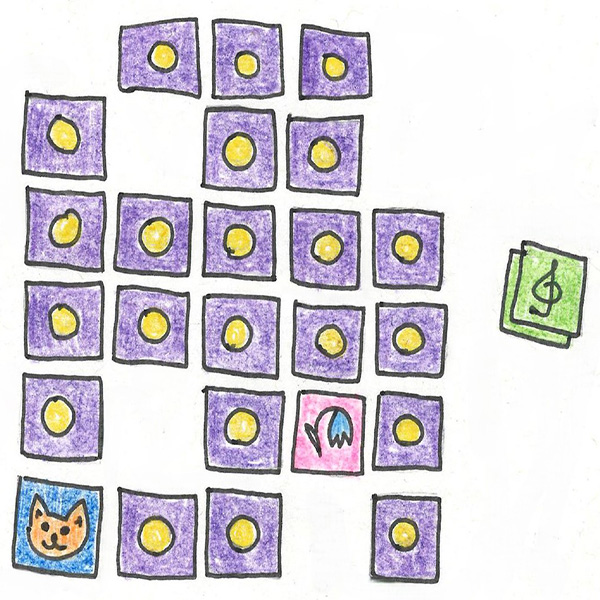

© CC BY / Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg e.V.

Last but not least ist der verpflichtende Dienst im Militär in Zusammenhang mit den staatlichen Disziplinierungsanstrengungen bezogen auf einen großen Bevölkerungsanteil zu sehen, der namentlich in Deutschland des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts darauf abzielte, gehorsame Untertanen respektive loyale Staatsbürger (notfalls mit Gewalt) zu formen, die bereit waren, für Deutschland, Gott und den Kaiser und später für den Führer zu töten und selbst getötet (oder verwundet) zu werden. Die Disziplinierung des soldatischen Körpers ging dabei zunehmend mit einer Disziplinierung des Geistes einher, um das herzustellen, was früher Kampfmoral genannt wurde und heutzutage unter dem umfassenderen Begriff der Einsatzmotivation firmiert. Als Kampf- respektive Opferbereitschaft verstanden, stellt dies gewissermaßen den Kern von Freiwilligkeit im soldatischen Kontext dar.

Wehrpflicht nach 1945, ihre Aussetzung und heutige Herausforderungen

Nach 1945 war man angesichts der desaströsen Erfahrungen mit Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg in beiden deutschen Staaten bestrebt, die ‘richtigen’ Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. In Westdeutschland wurde trotz massiver anfänglicher Widerstände in der Bevölkerung die Bundeswehr 1955 als Wehrpflichtarmee aufgestellt. Mittels einer Reihe institutioneller Vorkehrungen, die alsbald unter dem Begriff der Inneren Führung zusammengefasst wurden, versuchte man, in bewusster Abgrenzung zu den Vorgängerarmeen in Weimarer Republik und Nationalsozialismus eine Armee “in der Demokratie” zu schaffen, deren Angehörige sich als “Staatsbürger in Uniform” verstehen und aus innerer Überzeugung für den Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik einsetzen sollten. In der DDR, wo man bei der Aufstellung ostdeutscher Streitkräfte zunächst auf Freiwilligkeit in bewusster Abgrenzung zum ” ‘Zwang der imperialistischen Wehrpflicht’ in der Bundesrepublik” (Wenzke in Foerster, 1994, S. 124) gesetzt hatte, wurde aufgrund von Rekrutierungsproblemen nach dem Mauerbau ebenfalls ein für alle Männer verpflichtender Militärdienst eingeführt, der, als ” ‘Schule der politisch-militärischen Ausbildung und Erziehung’ der Jugend” (Wenzke in Foerster, 1994, S. 125) deklariert, Bereitschaft und Fähigkeiten zur “Verteidigung von Frieden und Sozialismus” gemäß der Auslegung und Interessenlage der herrschenden Staatspartei vermitteln und garantieren sollte. Bis zur Vereinigung gehörte der Wehrdienst in beiden deutschen Staaten somit zum männlichen Normallebenslauf dazu.

© Bernd Settnik, Bundesarchiv, Bild 183-1990-0503-046, CC-BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Für Westdeutschland lassen die ab Ende der 1960er Jahre deutlich ansteigenden Zahlen von jungen Männern, die von ihrem Recht auf Kriegsdienstverweigerung Gebrauch machten und Zivildienst leisteten, gleichwohl eine Haltungsänderung insbesondere unter höher gebildeten jungen Männern erkennen, die im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wertewandel zu sehen ist, für den die Chiffre “1968” steht. Er signalisierte sowohl einen Bedeutungsverlust jener Tugenden wie Gehorsam und Loyalität, Pflichtbewusstsein und Opferbereitschaft, die mit militärischer Disziplin verbunden werden, als auch den Anerkennungszuwachs für andere, zivile Formen bürgerschaftlichen Handelns, für das unter anderem der Zivildienst stand. Als nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Aufschwung internationaler Militärmissionen in den 1990er Jahren viele europäische Länder die Wehrpflicht abschafften, hielt man in Deutschland – nicht nur, aber auch aufgrund des weithin geschätzten Zivildienstes – zunächst weiter daran fest. Nachdem 2011 die Wehrpflicht auch hierzulande ausgesetzt wurde, blieb der mitunter befürchtete Kollaps der Sozialsysteme aus. Die staatlich institutionalisierten Möglichkeiten, sich zeitweise für das politische Gemeinwesen zu engagieren, wurden sukzessive ausgeweitet – der Dienst bei der Bundeswehr war nun für junge Männer wie junge Frauen endgültig zu einer gänzlich freiwilligen Option unter vielen geworden und geriet zur Nischenerfahrung.

Angesichts des Krieges in der Ukraine gewinnt nun mit dem anvisierten neuen Wehrdienst, in welcher Form er letztlich auch realisiert wird, das in den vergangenen drei Jahrzehnten in den Hintergrund getretene staatliche Gewaltmonopol mit dem Militär als staatlicher Disziplinierungsanstalt wieder an Aktualität. Dass Staatsbürgertum nicht nur bestimmte Rechte, sondern auch Pflichten umfasst, gehört dank Schul- sowie Steuerpflicht zu denjenigen Erfahrungen, die Staatsbürger*innen normalerweise von Kindesbeinen an bis ins Rentenalter begleiten. Dass die Beteiligung an staatlichen Schutz- und Verteidigungsaufgaben notfalls unter Einsatz des eigenen Lebens, die Teil des Erfahrungsraums vergangener (Männer-)Generationen war, hier wieder hinzutreten könnte, rückt damit erneut in den kollektiven Erwartungshorizont. Damit einher geht eine Intensivierung des Diskurses über staatsbürgerliche Obligationen, die die Bereitschaft, sich notfalls mit Waffengewalt für die Sicherheit des Gemeinwesens einzusetzen, nicht zuletzt als moralisch geboten ausweist.

Unter funktionalen Gesichtspunkten ist die Art und Weise, wie Streitkräfte ihren aktiven Personalkörper und ihre Reserve rekrutieren, eine abhängige Variable vorherrschender Bedrohungswahrnehmungen und des daraus abgeleiteten Auftrags der Streitkräfte. Entsprechend wird in der militärsoziologischen Literatur etwa der Wandel der Streitkräfte in Westeuropa und den USA nach dem Ende des Kalten Krieges anhand von Streitkräftetypen modelliert, die für unterschiedliche militärische Einsatzszenarien – Verteidigung vs. Intervention – stehen und unterschiedliche Wehrsysteme bedingen. Ob und inwieweit sich Bürger*innen militärisch engagieren sollen oder dürfen, ist aus dieser Warte weniger eine Frage staatsbürgerlicher Rechte oder Pflichten, sondern staatlicher Sicherheitsanforderungen, die gegenüber individuellen Interessen und Bedürfnissen überwiegen: Geht es um Landesverteidigung, wird eine größere Anzahl von Soldat*innen benötigt als im Fall militärischer Interventionen jenseits der eigenen Landesgrenzen. Verteidigungsarmeen greifen demnach typischerweise auf die Wehrpflicht zurück, um ausreichendes Personal zu rekrutieren. Einen solchen Umbau der Bundeswehr in Richtung des Modells “Verteidigungsarmee” beobachten wir aktuell, wobei abzuwarten bleibt, wie weitreichend dieser letztlich ausfallen wird.

Eine solche funktionale Sichtweise kennzeichnet auch militärisches Denken, das auf die Stärke respektive Schwäche des als ‘Feind’ identifizierten Gegners und den daraus abgeleiteten Maßnahmen für die eigene Sicherheit ausgerichtet ist (vgl. Kohl 2009). Vor allem in Krisenkontexten wie der von Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende kann es entsprechend kaum verwundern, dass von sicherheitspolitischen Expert*innen mit und ohne Uniform größere Anstrengungen für Sicherheit und Verteidigung gefordert werden. Neben den bewilligten Milliarden für die Auf- und Umrüstung der Bundeswehr ist die angekündigte Einführung des neuen Wehrdienstes als Mittel zur Steigerung der Personalstärke von Bundeswehr und Reserve Resultat ebendieser Erwägungen. Sollte dennoch weiterhin am Freiwilligkeitsprinzip festgehalten werden, wäre dies ein Zeichen für die Priorisierung individueller Freiheitsrechte gegenüber staatsbürgerlichen Pflichten mit dem Ziel, die politischen Widerstände gegen eine “Militarisierung” der Gesellschaft durch eine Begrenzung der staatlichen Zumutungen für den bzw. die Einzelne(n) klein zu halten. Ob gewollt oder nicht, verlangsamte dies die funktionale Ausrichtung der deutschen Gesellschaft auf den Verteidigungsfall, den die Kriegslogik, die Staaten wie Russland der Welt derzeit aufzwingen wollen, eigentlich gebietet.